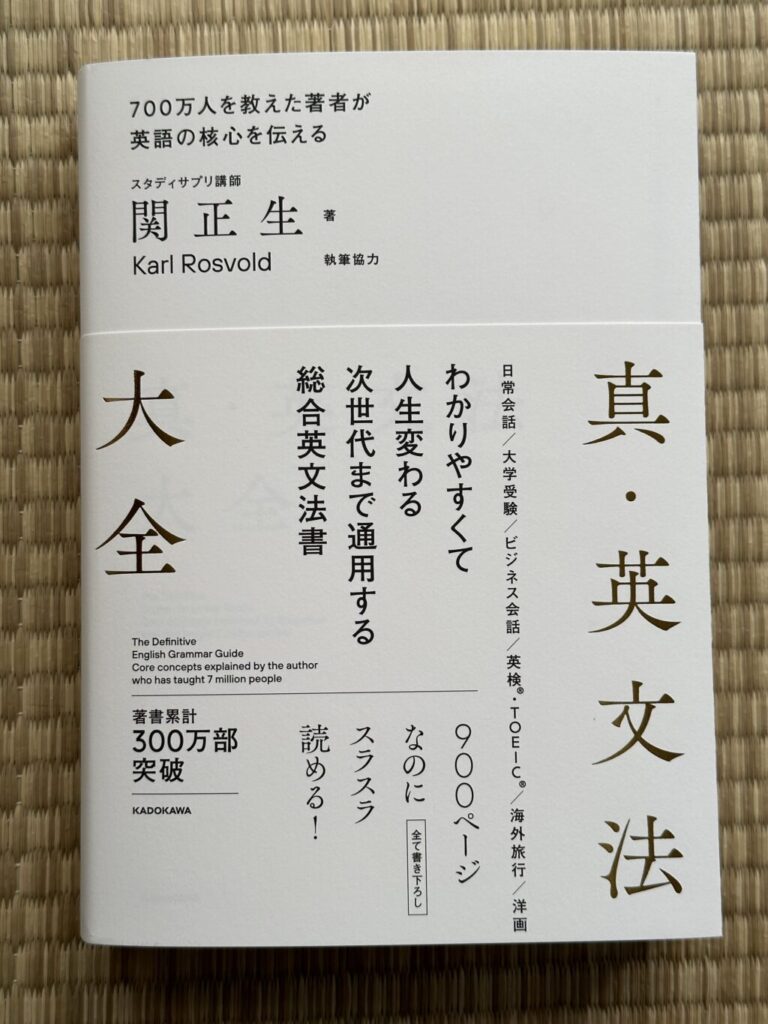

発売されてもうすぐ一年を迎える(2022年3月30日初版発行)

「真・英文法大全」を読んでみました。

全900ページに及ぶ英語学習者のための

英文法の参考書である「真・英文法大全」、

発売以来色々な意見をかもし出しています。

著者の関正生(せきまさお)氏は

慶應義塾文学部(英米文学専攻)を卒業、

現在はスタディサプリ英語講師を務めていらっしゃいます。

色々なメディアを通じて講義を行われている関先生の噂の参考書を読んだ後の感想を綴ってみました。

「すごいぶ厚い参考書だけど、ハードル高そう」

「分かりやすいって聞いたけど、本当?」

と思われた人に参考になればと思います。

※筆者はこの関先生がどんな人が知らずに買ったので

特に世間で言うところの「信者」的バイアスはありません。

結論

よく出来ていると思います、が、読み手を選ぶだろうというのが正直な話でしょう。

文法用語を知らないとついていけない可能性がとても高い

文法大全というくらいですから

文法のお話/解説の本なのですが、

現役の高校生でないと用語に面食らってしまうでしょう。

ここで取り上げられる文法は

単純な形容詞、助詞、関係代名詞というレベルではありません。

文法自体は理解していましたが、

これがこういう名前でカテゴリされているというのを

筆者は「あ、そういやー」と思い出しながら読み続けたものです。

英語に苦手意識のある社会人が

「思い出し英語」的に手に取るには少しハードルが高く、

脱落者続出かもしれませんね。

文法用語・呼称を記憶する必要があるのか?

とはいえ、

文法の呼称を覚えるのが目的ではないので

そこんところは軽く流してもいいと思います。

ただ、知っていると後々いいことが起こると思いました。

(※のちに説明します)

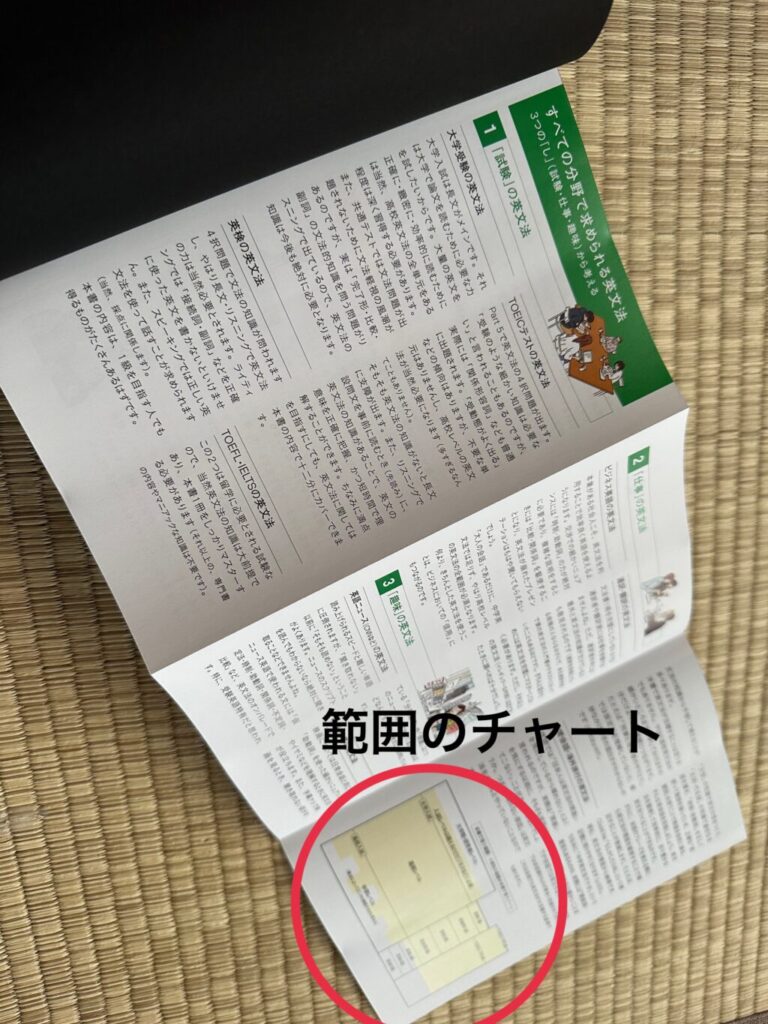

それゆえなのか?あらかじめ対象がチャート化されている

本書1ページに行く前に引き出される

イントロの前のイントロにしっかり明記されているのが

扱う範囲です。

個人的には対象枠がかなり広く取られているなという印象ですが、

こればかりは自分のレベルと相談するしかありません。

本書8ページより

- 高校生:普段の勉強から大学入試対策まで(英文法をマスターしたい高1〜高3すべてOK)。

- 大学生・社会人:高校レベルの英文法を習得したい大人にも完璧に対応しています。受験を超えた「資格試験・ビジネス・日常会話」までしっかりと意識した内容・例文だからです(ちなみに難関大ではビジネス英語も出題されます)。

- 中学生:まだ無理する必要はないので、本書を読むより青春を謳歌してください。

とはいえ、重複になりますが、

行っていた学校や個人のレベルがあるので

この目安はあまり当てにはならないかもしれません。

こんな人におすすめ

筆者的には、

高校生以上で、入試や資格を含む「受験したことのある人」

「そのために塾や予備校などに通った/通っている人」が

主な対象になるかと思います。

英語学習が趣味な人にもオススメです。

そういう人なら現役でなくても

「あー、そういややったな」と

思い出すこともできるかもしれません。

そこから

「あー、こういうことだったのね」に

つながるだろうと思います。

けれど読み手のレベルや目標に応じて

読むセクション(飛ばしてもいいセクション)を設けていているので

親切と言えば親切でしょう。

関先生的には全部読んでもらいたいのはわかりますが、

読者がすべて難関大を受験するような予備校生徒さんではないのを

関先生も分かっているだろうと思います。

とは言え、

ある程度の知識がないとついていけないぞ、という線引きも

しているのかなぁとも思います。

700万人を教えたとはいえ、

ABCソングや「this is a pen.」からPH.Dの卒論まではカバーしてないということです。

読者(学習者)をよく研究している

あなどりやすい時制から

本当にきちんと理解していますか?

彼の世界観かもしれませんが、

まず初め(チャプター1)が「時制」。

どんな言語を学ぶにおいても

時制を抑えるのはコミュニケーションする上で

とても重要なポイントです。

それをまず叩き込む。

これが分かっていないと

副詞節やなんやらも分からんっちゅうのが

ドヤ顔と共に飛び込んできた感があります。

まさにそうだと思います。

特に長文読解の節を理解し、

時間の位置関係を把握するには絶対大事です。

日本語にはない完了形の概念を

上手に説明しているなーと思いました。

自然な日本語訳で理解を深める

例文も固有名詞を使って

親しみの持てるものが多いのも

好感度あるなとも思いました。

意味がイメージしやすい

和訳も自然でイメージしやすいと思います。

(故に概念を知らないとなんでこんな和訳になるんだ!となるんだろうと思います)

I should have known better than to go out without an umbrella.

本書760ページ、「比較級」に対する重要表現より

(傘を持たずに出かけるなんて、俺はバカだったなあ。)

それからチャプターごとにトピックが変わってきているのですが、

関先生がいうところの「カクシン」、概念がうまいごと文字化されていて

そうそう、そういうことよ

と筆者、何度言ったでしょうか?カクシン突かれました。

とにかく説明が分かりやすい、イメージしやすいということです。

言語学習のレベルが上がっていくと自然な表現を理解していく必要があります。

直訳に頼っていては「???」になってしまうのです。

ただし、言語は受け取り側によっては発信側の意図ではないように解釈されることもあるんですね(特に文字だけだと)。

上の例文でI wish…から始めたくなる人もいると思うのですが、I should have known betterから始めるともっと良く知っておくべきだった(直訳)から自分のアホさ加減に幻滅する感が表せています。ですから付属の訳が俺はバカだったなぁになるのです、

アンチコメント

読み終わった後、

この関先生のことをちょっと知ってみたり、

賛否両論のレビューも読みました。

批判的な口コミに対して思うところがあったので筆者の意見を添えてみました。

「関先生の信者」

ええやん、別に。

好きな先生に出会えることは素晴らしいことだと思います。

いい先生に師事すれば伸びる

いい先生の元にたくさん優秀な生徒が集まるのは

先生がいいからです。

面白くもない先生に自分が習いたいことを教わることは

筆者的には辛い修行となるので

できるなら回避したほうがいいと思うのです。

「おもしろおかしく説明している」

それの何が悪い?

学習態度や精神論は関係ない

重複しますが、学問を荒業と重ねるのはどうか?と思いますし、

楽しく学んで学習者の学習に対する意欲を上げ、

さらにキープすることは学習者の成功にもつながると思います。

想像しやすい例文で理解度が上がる

経済や環境問題を扱った例文が多い中、

筆者が現場で出会う生徒さんたちの多くが

「日常会話が(できないので)したい」というもの。

そんな状況の例文満載なのでとても良いなと思います。

「従来の教育指導法を悪く言っている」

関先生の言わんとしているところは分かります、

が先生も敢えて敵を作る行為をしなくても良かったとも思えます。

「例文が長すぎる」

と思った人、あかん。

最低7から10単語からのセンテンスを構成すべし

関先生も本書でも述べているのですが、

Japan人の英語は短すぎてとても稚拙に聞こえてしまいがちです。

そうならないためにもあの程度の長さはクリアしたいものです。

「明確な説明がない時がある。ふわっとしている。イメージを伝えている=分かっているのか?」

言語は生もの・表現は多様して当然

そもそも言語というのは生もので、

数学のように答えが一つしかないものではないと筆者は考えます。

ことに例外の多い言語で有名な英語ですし、

現実問題リアルな会話中声色や文脈などで

変化して当たり前だとも思うのです。

なんとなく

「正確性を求めすぎる日本の英語教育(だから日本人は喋れない、という説)」の副産物からの意見かなとも思いました。

個人的には

関先生のイメージの伝え方は伝わりやすいと思います

(筆者にとっては漢字多いけど)。

英語の研究をしている研究者が

腹が立つものわかりますけれど、

読者はそこまで求めていないと考えます。

「練習問題が全くない」

この本はレファランスである

習ったものの応用を効かすため、

ちゃんと理解したか確認するために

問題を解くことはとてもいいことだと思います。

本書には確かにないですが、

別書で問題集を出しているので

きっとマーケティングも絡んでいるでしょう。

筆者が思うに関先生は本書はあくまでも参考書、

文法の辞書的なものとしてデザインしたんだと思います。

「カバーされてない項目がある」

そうかもしれません。

忘れたとは思えないのであえて載せなかったのでしょう。

アンチ関先生の言葉を借りるなら

「俺が説明するほどのものでもない」だったのかもしれません。

Who knows?

「インデックスが……」

見つけたい項目が見つけにくいというのには同意です。

探すしかない汗

筆者的にはこの本を辞書みたいに使えばいいかなと思ったのですが、

文法の呼称を知らないとどこを調べればいいか分からないので

900ページの中を彷徨ってしまうでしょう。

例えば映画を見ていて聞き取れたけど、

(例えば副詞that節だけど)それが何かわからなかったら

どこを見ればいいか分からないということです。

大枠の文法名は知っておくほうが

この本を効率よく活用できると思いました。

(冒頭の※の理由はここです。)

終わりに

丸暗記法から離脱して概念を解説するこの本、筆者はいいな、と思いました。

上級者にも嬉しい

「英語」という言語の背景なども紹介してあったり、

笑っちゃうところ(Mハンバーガーチェーン店の話。

英語教えてる人なら「わかる〜」ゆうた)もあって

エンターテイメント性も評価したいです。

できるだけ多くの学習生の

ゴール達成(平たく言えば受験合格)に向けて

実用的な構成から関先生の姿勢が垣間見れました。

読んでいくと自分が予備校に通っている気になってきます。

帯にある

「英文法はこの1冊で終わりです」は

少し言い過ぎかもしれませんが、

持ってて損は無い、わかんなくなったらまた読み返す、

そう使ってみてはいかがでしょうか。

それでも腑に落ちなかったら別のものを探すだけ、

それだけです。

(そしてこれが税込2420円で文句言う人、マズイです)

しかし、900ページ、重いです。

そして白い…。

それは関先生が

「手垢で汚せ」みたいな

精神論的な思いもあってかもしれません。

後書きにある

執筆協力のカール・ロズボルトさんの

優しいメッセージが心に沁みたのもお伝えしたいです。

すごく感じいい。

常に机に置いて待機させるもよし、

本棚に待機させるもよし、

高校生からの英語学習者にとって

頼もしい参考書であることは間違いないと思いました。

コメント