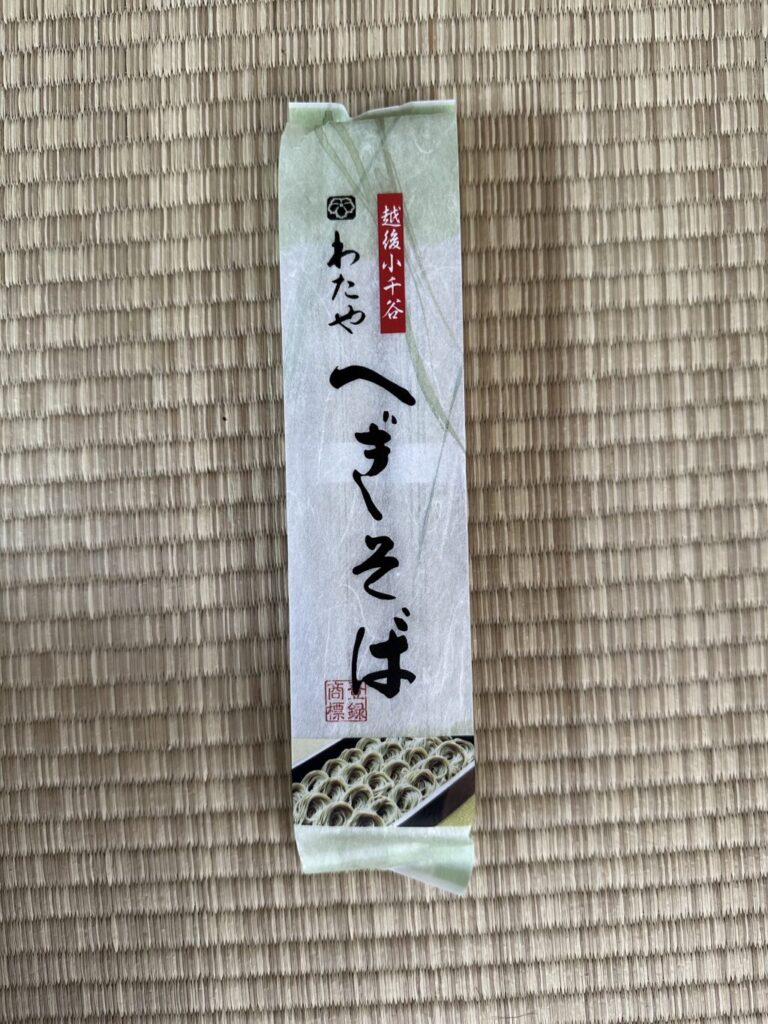

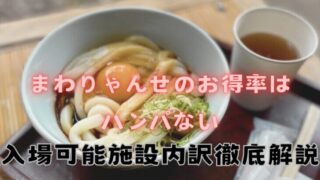

へぎそばとは、

つなぎに布海苔(ふのり)という海藻を使ったそばを

へぎと呼ばれる器に一口で食べられる量を

丸めて盛り付けがされる新潟県の郷土料理です。

新潟県魚沼地方(うおぬま地方)

魚沼地方は海に近い?

日本海に面する新潟県。

豪雪地帯、

美味しいお米や日本酒の産地として知られているのですが、

へぎそばが作られる魚沼地方は新潟県の南東部に位置します。

ですので日本海に面していません。

そんなところが布海苔という海藻を使ってそばを作るとは、

筆者的には少し意外でした。

想像していたのは海に面した

海藻の取れる場所だったからです。

けれど海に面した県の内陸ゆえに

海側で採取した海藻を乾燥させて

内陸へと伝えたのだろうと思います。

乾燥された布海苔は海藻サラダのような見た目で、

水に戻して使われます。

布海苔はお味噌汁の具など、

食材として使われる一方で「天然糊」として

古くから利用されています。

織物の糊付けなどに使われていたそうです。

ですからおそばのつなぎとして用いられたのでしょうね。

へぎそばの特徴

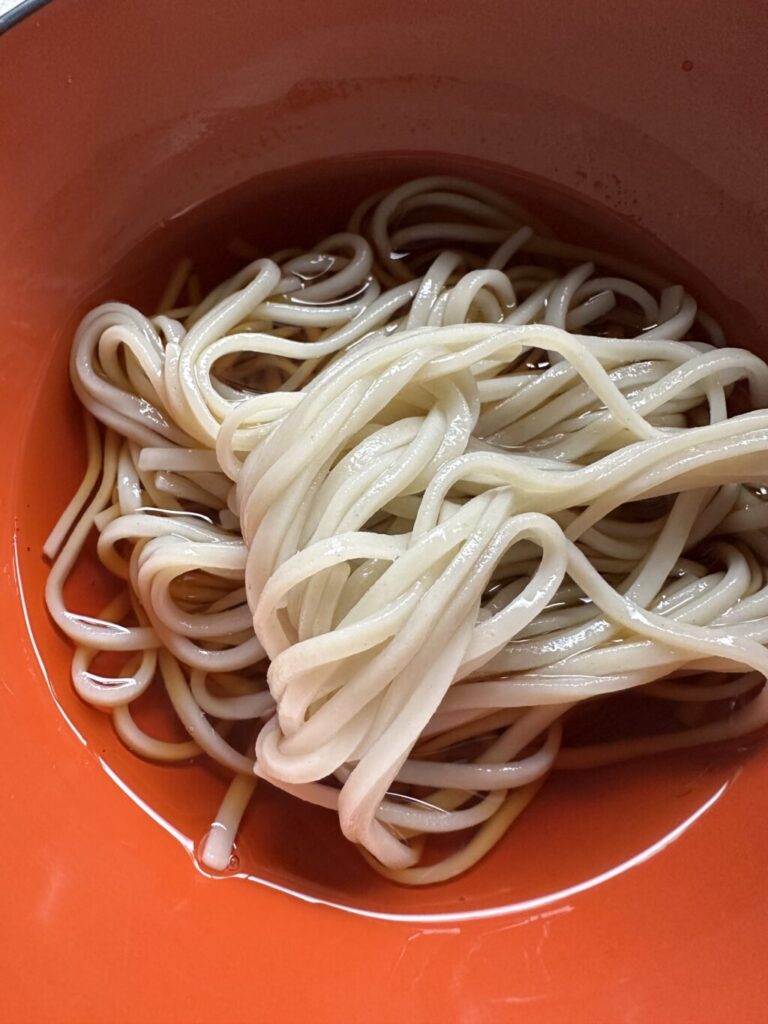

しこしことした食感

他のおそばにはない

しこしことした喉越しの良い食感が

へぎそばの魅力でしょう。

筆者の近所の出雲そばに上質なフリーズドライ製法のカップ麺を彷彿させるようなつるんとしたものはありません(ディスってはいません)。

これは布海苔をつなぎとして使っているからだそうです。

海藻がつなぎ、が謳い文句なのでマリーンな風味かな?と想像しましたが、

個人的には特に潮っぽい味でもなかったです。

作り方は至って普通のおそばと同じでたっぷりの湯を沸かし、

お蕎麦を4分ほど泳がせます。

茹で上がったら冷水でしっかり洗います。

寒い日にするととても手が悴むので注意しましょう。

本来でしたら

へぎと呼ばれる四角い器に一口サイズを丸めて盛っていくのですが、

瀬戸内海人はそんなことをしませんでした。

普通にざるにとってそこからおつゆの入ったお椀に取ります。

へぎそば独特の色あい

よくネットでは「へぎそばなぜ緑?」と出るのですが、

筆者的には白かも。

うっすら緑は見受けられますが、

よもぎもちのような濃い緑ではありません。

これは布海苔の色素から

ほんのりグリーンのおそばとなるようです。

いただいたへぎそばセットの説明書を読むと、

へぎそばはわさびではなくからしを使うそうです。

なかなか合います。

新しい発見で、ハマりそうです。

終わりに

麺好きにはとても喜びな発見でした。

しこしこ麺が好きな人には自信を持ってお勧めできます。

わざわざ新潟に行かなくても、

わざわざご当地に行かれなくても

ご当地ものが味わえるなんて便利な世の中ですね。

ポチればやってくる、地方の人間には有難いことです。

少し前までは店舗が進出しない限り無理だった

有名店やメディアで紹介された味が楽しめる昨今、

筆者の引きこもり症が再発しそうです。

けれど、お天気も良くなってきているので

いつかへぎそばを新潟県に食べに行きたいとも思うのでした。

コメント